Marx

Keynes sul risparmio

(Quest’articolo è disponibile come paper su fondazionebasso.it)

La rivoluzione intellettuale di Keynes fu quella di far passare gli economisti dal credere ad un modello della realtà nel quale un cane chiamato “risparmio” scodinzolava la sua coda in cui era appeso un cartello con scritto “investimento”, al credere ad uno in cui un cane chiamato “investimento” scodinzolava la sua coda in cui era appeso un cartello con scritto “risparmio”. (Meade 1975, p. 82.)

L’ordine naturale delle cose.

Tutta la teoria economica pre-keynesiana, salvo poche eccezioni, fu dominata dall’idea che il fattore decisivo per la crescita di ricchezza e benessere dell’intera collettività fosse la parsimonia, la virtù di astenersi dal consumo corrente e destinare le risorse risparmiate all’accumulazione di capitale. Non esistevano dubbi che tutto ciò che fosse stato risparmiato sarebbe stato convertito immediatamente in investimento. L’immediata implicazione di ciò era che ci sarebbe sempre stato un livello di domanda aggregata sufficiente ad assorbire qualunque volume di produzione.

Tutta la teoria economica pre-keynesiana, salvo poche eccezioni, fu dominata dall’idea che il fattore decisivo per la crescita di ricchezza e benessere dell’intera collettività fosse la parsimonia, la virtù di astenersi dal consumo corrente e destinare le risorse risparmiate all’accumulazione di capitale. Non esistevano dubbi che tutto ciò che fosse stato risparmiato sarebbe stato convertito immediatamente in investimento. L’immediata implicazione di ciò era che ci sarebbe sempre stato un livello di domanda aggregata sufficiente ad assorbire qualunque volume di produzione.

Smith, con cui nasce la teoria economica moderna, espresse con estrema chiarezza queste idee:

la parsimonia, e non l’attività è la causa immediata dell’aumento del capitale. In realtà l’attività provvede l’oggetto, che la parsimonia accumula; ma qualunque cosa l’attività possa acquistare, se la parsimonia non la risparmiasse e non l’accantonasse, il capitale non crescerebbe mai […] Ciò che è annualmente risparmiato viene consumato altrettanto regolarmente, come ciò che è annualmente speso, e per di più quasi nello stesso tempo; ma è consumato da una categoria diversa di persone (Smith 1776, pp. 305-6).

L’accumulazione resa possibile dalla parsimonia della classe capitalistica è il fattore fondamentale che favorisce la crescita della ricchezza delle nazioni 1. L’investimento si traduce in maggiore produzione, estensione dei mercati e, quindi, condizioni più favorevoli all’approfondimento della divisione del lavoro che, a sua volta, fa crescere la produttività del lavoro. L’eventualità che ciò che è risparmiato non venga investito ma trattenuto in forma inoperosa, cioè, tesaurizzato, è contemplata da Smith solo in riferimento a situazioni e paesi in cui la fase storica precapitalistica non è stata ancora superata 2.

Questa concezione del risparmio fu sostanzialmente comune a tutta l’economia politica classica, con la parziale eccezione di Malthus 3, ma resta alla base anche dell’economia marginalista che inizia ad affermarsi negli anni settanta del secolo scorso, sebbene l’idea che tutto ciò che è risparmiato è necessariamente investito non fosse più espressa con la chiarezza e immediatezza di Smith, di Ricardo o di John Stuart Mill.

Nella teoria marginalista intervengono alcuni elementi che rendono più complesso e articolato il quadro analitico. Il risparmio – che cessa di essere prerogativa esclusiva della classe capitalistica – non viene più identificato immediatamente con l’investimento, ma la trasformazione avviene in modo più mediato attraverso il sistema finanziario e creditizio. In tal modo l’uguaglianza tra risparmio e investimento viene assicurata dalle variazioni del tasso d’interesse, che è la variabile fondamentale che regola l’offerta di fondi risparmiati e la domanda di fondi destinati all’investimento.

Basta leggere i Principles (1920) di Marshall per rendersi conto di come il suo atteggiamento di fondo verso parsimonia e risparmio resti sostanzialmente nella tradizione classica. Risparmiare equivale a differire il consumo presente a una data futura e questa scelta di attendere va remunerata dall’interesse poiché la natura umana è tale da preferire una gratificazione presente a una futura. Il risparmio non si traduce immediatamente in investimento da parte dello stesso soggetto che si astiene dal consumo, ma ciò non introduce differenze sostanziali, come si può vedere dalla seguente citazione:

Il piacere aggiuntivo che un contadino, il quale abbia costruito una capanna ben riparata dalle intemperie, trae dall’uso che ne fa mentre la neve si infiltra nelle capanne dei suoi vicini che hanno impiegato meno lavoro per costruirle, è il premio guadagnato dal suo lavoro e dalla sua attesa. Esso rappresenta la produttività aggiuntiva degli sforzi saviamente spesi nel far fronte a danni lontani, o per soddisfare bisogni futuri, in confronto con quanto sarebbe derivato dal far fronte impulsivamente a soddisfazioni immediate. Così esso è simile in tutti gli aspetti fondamentali all’interesse che il medico in pensione trae dal capitale che ha prestato ad uno stabilimento o ad una miniera per metterla in grado di migliorare le proprie macchine (Marshall 1920, p. 351).

Nel caso del contadino la rinuncia al godimento presente si traduce direttamente in un investimento da lui effettuato (la costruzione di una capanna migliore); nel caso del pensionato, la trasformazione è indiretta, ma pur sempre il risparmio diviene investimento. In entrambe le situazioni, è la parsimonia che consente la crescita della ricchezza sia individuate sia sociale.

Nei moderni sistemi economici, il risparmio affluisce alle banche che provvedono a trasformarlo rapidamente in prestiti a coloro che desiderano effettuare investimenti in beni capitali: via via che sono accumulati risparmi, essi vengono affidati a una banca che «li presta il più sollecitamente possibile a una qualche impresa che li impiega produttivamente in un modo o nell’altro» (Wicksell 1935, p. 258). Il risparmio così è essenzialmente a vantaggio delle generazioni future in quanto esso consente di rendere più efficiente il sistema produttivo. Chi risparmia, «non priva la generazione futura di nulla; anzi, generalmente, ha piuttosto contribuito ad aumentarne il reddito e il consumo reale in quanto una produzione capitalistica più intensiva ha l’effetto di aumentare i salari e le rendite» (Wicksell 1935, p. 259).

Nell’economia marginalista l’apparato analitico che provvede alla dimostrazione che tutto ciò che è risparmiato viene investito, convive con qualcosa di più profondo: la convinzione che è, per così dire, «nell’ordine naturale delle cose» che il risparmio sia destinato all’investimento. L’esperienza storica, d’altro canto, sembrava confermare tutto ciò; la parsimonia delle classi medie si era tradotta in un poderoso processo di accumulazione di capitale che aveva fatto raggiungere alle economie europee livelli di ricchezza e di benessere senza precedenti storici.

La sfiducia nel futuro.

Keynes criticherà l’apparato analitico marginalista, ma il suo abbandono della visione tradizionale di parsimonia e risparmio si fonda anche sul venir meno di quella convinzione secondo cui il risparmio si trasforma «naturalmente» in investimento. Il risparmio per Keynes è innanzi tutto una sottrazione di spesa: chi risparmia si astiene dal consumo presente e determina una minore domanda aggregata 4 da cui dipendono produzione e occupazione. Ciò è vero in quanto non vi è alcuna ragione necessaria perché la rinuncia a domandare beni di consumo si trasformi automaticamente in domanda di beni capitali, cioè in investimento.

Il processo intellettuale attraverso cui Keynes giunse alla sua teoria della domanda effettiva e alla critica radicale dell’ortodossia marginalista cominciò quasi immediatamente dopo la pubblicazione del Treatise on Money nel 1931 (The Collected Writings of John Maynard Keynes [d’ora in poi KCW], voll. V e VI); ma egli giunse assai prima a maturare il convincimento che le economie occidentali erano entrate in una nuova fase storica caratterizzata, fra l’altro, da un diverso atteggiamento verso le virtù della parsimonia e del risparmio. Da questo punto di vista, la svolta nella biografia intellettuale di Keynes va cercata negli anni intorno alla prima guerra mondiale che fece entrare le economie capitalistiche occidentali in una fase storica, sociale ed economica nuova. La parsimonia cessa di essere la virtù fondamentale che guida il comportamento delle classi sociali e, soprattutto, delle classi dominanti.

Nel 1919, Keynes pubblicò The Economic Consequences of the Peace (KCW, vol. II) per protestare contro il trattato di Versailles e contro il trattamento, a suo vedere iniquo, riservato alla Germania, la potenza sconfitta. Il libro inizia con un breve ma intenso panorama della situazione prebellica. I cinquant’anni che precedettero lo scoppio della Grande Guerra apparvero come un periodo «felice» e destinato a perpetuarsi indefinitamente. La gran parte della popolazione era sottoposta a dure condizioni di lavoro e godeva di un basso tenore di vita, ma esisteva la concreta speranza di poter entrare come singoli a far parte dei ranghi delle classi medie che godevano di agi e benefici senza precedenti nella storia passata. Così lo stato di cose esistente non veniva messo in discussione in modo radicale, ma anzi appariva «normale, del tutto certo e permanente, salvo che nella direzione di un ulteriore incremento», ogni allontanamento da esso era peraltro considerato «aberrante, scandaloso e da sfuggirsi» (Keynes 1919, p. 31).

Tuttavia questo stato di cose era minato da alcuni fattori di instabilità: fattori inerenti alla dinamica demografica europea ed extraeuropea; all’organizzazione e alla psicologia sociale. Qui conviene concentrarsi sui fattori organizzativi e psicologici. Il contesto generale dell’Europa prebellica era tale da favorire nel massimo grado l’accumulazione e lo sviluppo grazie a una distribuzione del reddito fortemente sbilanciata a favore delle classi con la maggiore propensione a risparmiare e a investire 5. I «ricchi» del XIX secolo al consumo preferivano piuttosto il potere che derivava loro dall’accumulazione di capitale. Questo era l’elemento che rendeva socialmente sopportabili le profonde disuguaglianze distributive dell’epoca. Se i ricchi avessero speso la loro ricchezza per i loro piaceri, ciò sarebbe stato ben presto considerato socialmente intollerabile.

Le classi lavoratrici accettavano l’ordine sociale esistente che destinava loro solo una piccola fetta della «torta» prodotta 6, le classi capitalistiche potevano appropriarsi di gran parte della «torta» poiché era tacitamente inteso che non l’avrebbero consumata ma risparmiata e destinata alla produzione di un’altra torta ancor più grande. Così,

il dovere di «risparmiare» divenne celebrata virtù e l’ingrossamento della torta oggetto di vera religione. […] La società lavorava non per i piccoli piaceri dell’oggi ma per la certezza del futuro e per il miglioramento della stirpe – in sostanza per il «progresso» (Keynes 1919, p. 35).

Questo processo di accumulazione e crescita era però insostenibile e lo scoppio della guerra può considerarsi frutto delle contraddizioni che lo minavano.

La guerra fece venir meno quelle illusioni che avevano dominato l’epoca precedente:

La guerra ha rivelato a tutti la possibilità del consumo immediato e a molti la vanità dell’astinenza. Così l’inganno è rivelato; le classi lavoratrici possono non essere più disposte a così larghe rinunzie e le classi capitalistiche, non più fiduciose nel futuro, possono avere voglia di godere in modo più completo la loro libertà di consumo fin quando essa duri, precipitando così l’ora della sua confisca (Keynes 1919, p. 36).

Qui appaiono alcuni elementi che saranno destinati a svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo del pensiero di Keynes: la sfiducia nel futuro, la «liberazione» delle classi capitalistiche dall’obbligo di comportarsi virtuosamente risparmiando e accumulando, il pericolo della fine tout court della società borghese. Sia sul piano teorico che su quello dell’impegno più direttamente politico, Keynes cercherà di trovare risposte adeguate al nuovo stato di cose venutosi a creare.

La forma del risparmio.

L’analisi del risparmio di Keynes si impernia su due elementi importanti: a) la necessità di non estendere indebitamente a livello macroeconomico quanto può essere valido a livello microeconomico; b) la non esistenza di motivi logici per cui si debba necessariamente verificare un equilibrio tra risparmio e investimento tale da assicurare la piena occupazione del lavoro e della capacità produttiva esistente.

Per quanto riguarda il primo punto, è evidente che l’individuo che si astiene dal consumo corrente accresce la propria ricchezza indipendentemente dalla forma in cui decida di detenerla. Ma ciò cessa di essere vero non appena ci si sposti a ragionare a livello aggregato. Una decisione collettiva di ridurre il consumo corrente, destinando al risparmio una quota maggiore del reddito, determina un corrispondente aumento della ricchezza sociale solo se le decisioni di risparmio si traducono, direttamente o indirettamente, in decisioni di investimento. Coloro che ritengono che la trasformazione del risparmio in investimento debba necessariamente avvenire «suppongono erroneamente che vi sia un nesso che unisca le decisioni di astenersi dal consumo presente con le decisioni di provvedere al consumo futuro» (Keynes 1936, p. 19).

La teoria economica pre-keynesiana, come abbiamo visto, riteneva effettivamente che tutto il risparmio venisse investito e, perciò, riteneva anche legittimo sostenere che una maggiore disposizione a risparmiare del sistema nel suo complesso si traducesse in maggiore ricchezza sociale. L’atto di risparmiare ovviamente rappresenta innanzi tutto una minore domanda di beni di consumo che per gli economisti pre-keynesiani è tuttavia compensata da un corrispondente aumento della domanda di beni d’investimento, cosicché la domanda aggregata resta invariata. Ma per Keynes non è necessariamente così: il risparmio non si traduce necessariamente, direttamente o indirettamente, in investimento. I fattori che regolano le decisioni d’investimento sono essenzialmente indipendenti da quelli che regolano le decisioni di astenersi dal consumo corrente.

Ogni individuo determina quanto del suo reddito è speso in beni di consumo e quanto è risparmiato; ma, presa questa decisione, ve ne è una successiva che riguarda la forma in cui detenere il risparmio. Le alternative considerate da Keynes nella General Theory sono due:

a) mantenere il risparmio in forma liquida (moneta);

b) convertire il risparmio direttamente o indirettamente in investimento.

In altri termini, una volta presa la decisione di risparmiare, all’individuo resta ancora un grado di libertà: la possibilità di mantenere il risparmio sotto forma di moneta piuttosto che convertirlo in investimento 7. Quanto vale per il risparmio vale più in generale per la ricchezza 8: anch’essa può essere detenuta in moneta piuttosto che in beni capitali (o attività finanziarie) che producono un rendimento 9.

Il motivo fondamentale per cui si desidera detenere ricchezza sotto forma di moneta, anziché in forme più produttive, è perché la moneta, in virtù della sua liquidità, rappresenta – o, meglio, è ritenuta rappresentare – la migliore difesa contro il futuro incerto 10. In altre parole, il desiderio di detenere moneta è un indicatore del grado di sfiducia nei confronti del futuro: «Il possesso effettivo di moneta placa la nostra inquietudine» (KCW, vol. XIV, p. 116).

Keynes, soprattutto nel capitolo 17 della General Theory (Keynes 1936, pp. 197-215), fornì una spiegazione dettagliata e abbastanza complessa dei motivi per cui la decisione di detenere ricchezza sotto forma liquida, ovvero domandare moneta, non può essere considerata equivalente alla decisione di domandare altri beni. Uno dei motivi fondamentali della differenza fra domanda di moneta e domanda di beni è che la moneta non è un bene producibile: una maggiore domanda di moneta non ne determina una maggiore produzione. Se la moneta fosse un bene analogo a tutti gli altri, una maggiore domanda di moneta a scapito di quella per altri beni produrrebbe, in generale, un effetto neutrale sul livello aggregato del reddito e dell’occupazione. Si avrebbe una semplice riallocazione del prodotto e dell’occupazione fra il settore che produce moneta e i settori che producono altri beni; una riallocazione analoga a quella prodotta dallo spostamento di domanda da un bene x a un altro bene y. Una minore domanda del bene x produrrebbe effetti negativi sul livello di produzione e occupazione nel settore x; la maggiore domanda del bene y avrebbe effetti positivi su produzione e occupazione del settore y e l’effetto netto globale di questi cambiamenti sarebbe nullo 11.

Qui non è il caso di entrare in una discussione approfondita delle argomentazioni di Keynes nel capitolo 17, ma possiamo affrontare lo stesso problema da un diverso angolo visuale e rifacendoci ad altri lavori di Keynes sia precedenti sia successivi alla General Theory. La domanda se una più elevata preferenza per la liquidità non abbia in definitiva alcun effetto significativo sulle variabili «reali» del sistema (produzione e occupazione) equivale alla domanda se una più elevata preferenza per la liquidità debba necessariamente significare che i risparmi (o, più in generale, la ricchezza) non si trasformano in investimento. Una risposta significativa a questa domanda richiede che si prenda in considerazione il ruolo che svolge il sistema finanziario e creditizio nelle economie di mercato.

Nel 1936, Keynes sviluppò la sua analisi astraendo dal ruolo del sistema bancario e considerando l’offerta di moneta come variabile esogena, vale a dire una variabile determinata dalle decisioni delle sole autorità monetarie 12; tuttavia egli dedicò ampia attenzione al ruolo delle banche sia nel Treatise on Money sia in alcuni articoli successivi alla General Theory 13. Una volta introdotto il sistema bancario abbiamo tre «poli decisionali» fondamentali:

a) il «pubblico», cioè i percettori di reddito che decidono l’ammontare di risparmio e la forma in cui detenerlo;

b) le imprese, che effettuano investimenti e domandano fondi per finanziarli;

c) le banche, che da un lato raccolgono i risparmi del pubblico e dall’altro effettuano prestiti.

Seguendo Keynes possiamo assumere che la decisione di tesaurizzare il proprio risparmio corrisponda alla decisione di detenerlo presso una banca sotto forma di deposito, mentre la decisione di convertirlo in investimento corrisponde alla decisione di acquistare titoli, cioè effettuare prestiti a favore di imprese che intendono fare investimenti reali (KCW, vol. V, p. 127) 14. I depositi presso le banche hanno in generale lo stesso grado di liquidità della moneta contante.

In tale contesto, se il pubblico nel suo complesso dimostra una maggiore propensione a tesaurizzare i risparmi, questo non significa necessariamente che essi non possano trasformarsi in investimento. A tale riguardo il ruolo delle banche è evidentemente cruciale. Le banche infatti possono agire in modo tale da neutralizzare la più alta preferenza per la liquidità da parte del pubblico: è sufficiente che esse acconsentano ad accogliere i depositi che il pubblico desidera, acquistando allo stesso tempo i titoli che il pubblico non desidera detenere.

Il prezzo dei titoli dipende dall’offerta e dalla domanda ed è in correlazione inversa con il tasso d’interesse; se il pubblico mostra di avere una maggiore propensione a tesaurizzare, la domanda di titoli si riduce e, quindi, il tasso d’interesse aumenta scoraggiando gli investimenti. Se però le banche agiscono in senso inverso a quello del pubblico, non si ha necessariamente un effetto negativo sui prezzi dei titoli e sugli investimenti. Il prezzo dei titoli dipende perciò «dal sentimenti del pubblico e dal comportamento del sistema bancario» (Keynes 1931, p. 128).

Le banche così possono svolgere un ruolo decisivo, rendendo possibile che il risparmio si traduca in investimento indipendentemente dai desideri e dalle propensioni di coloro che effettivamente risparmiano. In effetti ciò è possibile, ma due osservazioni sono decisive a questo riguardo. Finora abbiamo tacitamente assunto che le imprese intendano effettivamente fare investimenti e domandino perciò i fondi necessari a finanziarli. Tuttavia, se le imprese non intendono fare investimenti, le decisioni del pubblico e delle banche concernenti il risparmio e la forma in cui detenerlo diventano sostanzialmente irrilevanti. Potremmo infatti supporre una situazione in cui la preferenza per la liquidità del pubblico e delle banche è nulla, ma le imprese non intendono comunque effettuare alcun investimento; in tal caso il risparmio è solo rinuncia a consumare, è cioè una detrazione di domanda aggregata che ha un evidente effetto negativo sul livello di produzione e occupazione 15. In altre parole, sono le decisioni d’investimento delle imprese che costituiscono l’elemento chiave per la comprensione della dinamica del reddito e dell’occupazione.

Così come sono cruciali le decisioni d’investimento delle imprese industriali, altrettanto cruciali sono le decisioni delle banche. Se è vero che le banche possono neutralizzare un’elevata preferenza per la liquidità del pubblico, è anche vero il contrario: anche le banche possono mostrare un’elevata preferenza per la liquidità 16 e non agire in senso favorevole all’investimento. In tal senso le banche «occupano la posizione chiave nella transizione da una più bassa a una più elevata scala di attività» (KCW, vol. XIV, p. 222).

Le banche sono anch’esse imprese capitalistiche che effettuano una specifica forma di investimento prestando fondi. Le decisioni delle banche di investire o meno, cioè di avere una posizione meno liquida o più liquida, sono essenzialmente guidate dagli stessi fattori che guidano le decisioni d’investimento delle imprese industriali, essenzialmente la profittabilità attesa. Se le aspettative di profitto delle banche sono pessimistiche, esse tenderanno ad avere un’elevata preferenza per la liquidità. Inoltre, poiché le banche seguono la stessa logica capitalistica delle altre imprese, è verosimile ritenere che esse tendano a mostrare un’elevata preferenza per la liquidità nelle stesse fasi in cui le imprese industriali sono meno propense a effettuare investimenti.

Così, anche in un contesto più complesso come quello ora considerato, non esistono ragioni necessarie per cui le decisioni di risparmiare si traducano automaticamente in decisioni di investire. In questo quadro il risparmio in quanto tale non è una virtù sociale, nel senso che non significa necessariamente contribuire all’accrescimento della ricchezza collettiva e delle generazioni future. Le decisioni «virtuose» sono quelle concernenti l’investimento; sia le decisioni da parte delle imprese che producono beni e servizi sia le decisioni da parte delle banche. In termini più analitici, ciò significa che non è il risparmio che determina l’investimento, ma piuttosto il contrario. Un aumento dell’investimento aggregato implica un incremento della domanda di beni (capitali) da produrre; ciò fa crescere sia l’occupazione sia il reddito; l’aumento del reddito porta con sé l’aumento del risparmio.

Il possesso di moneta.

Abbiamo visto che, descrivendo le caratteristiche della nuova fase cominciata con la prima guerra mondiale, Keynes sottolineò due aspetti: un atteggiamento di sfiducia verso il futuro incerto e la «libertà» di potersi sottrarre al «dovere» di convertire il risparmio in ricchezza fisica accumulata, ovvero in investimento. Al contrario della fase storica precedente, il futuro non appare più essenzialmente un immutato ripetersi dello stato di cose esistente e il comportamento virtuoso gia descritto da Smith due secoli prima non è più considerato inevitabile. Queste convinzioni di Keynes si traducono sul piano analitico in modo abbastanza trasparente.

Abbiamo visto che, descrivendo le caratteristiche della nuova fase cominciata con la prima guerra mondiale, Keynes sottolineò due aspetti: un atteggiamento di sfiducia verso il futuro incerto e la «libertà» di potersi sottrarre al «dovere» di convertire il risparmio in ricchezza fisica accumulata, ovvero in investimento. Al contrario della fase storica precedente, il futuro non appare più essenzialmente un immutato ripetersi dello stato di cose esistente e il comportamento virtuoso gia descritto da Smith due secoli prima non è più considerato inevitabile. Queste convinzioni di Keynes si traducono sul piano analitico in modo abbastanza trasparente.

Abbiamo visto, seppure in modo rapido, come il problema dell’incertezza rispetto al futuro costituisca un elemento centrale di tutta la sua riflessione teorica. La nozione keynesiana di incertezza ha certamente radici teoriche e filosofiche che vanno al di la della contingenza storica durante la quale egli la sviluppò, ma è anche vero che quella realtà deve avere svolto un ruolo non del tutto secondario.In un mondo che si trovi in uno stato di sviluppo e crescita relativamente «ordinato» come la fase prebellica, è probabilmente più facile assumere che il futuro ripete essenzialmente il passato, vale a dire che gli events storici, sociali ed economici tendono a ripetersi in modi essenzialmente immutato.

La possibilità di «difendersi» dall’incertezza, cercando di porsi in una posizione quanto più possibile flessibile e offerta essenzialmente dalla moneta nella sua funzione di riserva liquida. Detenendo moneta gli individui si sottraggono all’obbligo di impegnarsi in attività (I’investimento) strutturalmente incerte in quanto richiedono decisioni e azioni nel tempo presente in vista di risultati destinati a verificarsi in un futuro relativamente distante e fondamentalmente non prevedibile. E in questo senso che l’esistenza di un’economia monetaria – cioè un’economia in cui la moneta svolge un ruolo essenziale e da cui non si può astrarre – offre «libertà» . Nè lo stock di ricchezza ne il risparmio corrente debbono necessariamente convertirsi, immobilizzarsi, in investimenti reali, ma possono restare congelati in forma monetaria, conservando la possibilità di trasformarsi in ogni momento in qualsivoglia bene o attività. Il possesso di moneta placa l’inquietudine degli individui rispetto al futuro ma, allo stesso tempo, ha effetti sociali negativi. Il possesso di moneta, seppure conveniente a livello individuale, si traduce socialmente in minori investimenti, meno produzione e meno occupazione, uno spreco di risorse a danno tanto delle generazioni presents quanto di quelle future.

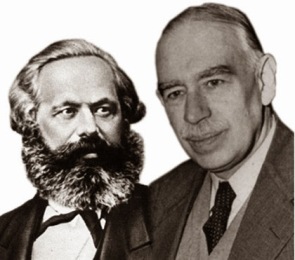

Su di un piano più generale, tutto ciò implica una perdita di legittimazione da parte delle classi dominanti: il loro potere e i loro benefici appaiono meno giustificati che in passato in quanto esse possono più facilmente sottrarsi alla loro «missione storica» che consiste nella promozione dell’accrescimento della ricchezza e del benessere sociale. Parlando di esaurimento della «missione storica» delle classi dominanti, non può non venire alla mente Marx e, quindi, l’esistenza di un elemento in comune con Keynes. In effetti, anche per Marx, in termini più tecnici, si tratta dell’alternativa fra I’ipotesi tradizionale di un mondo ergodico e l’ipotesi keynesiana di un mondo non ergodico. (Su ciò si veda Davidson 1994, pp. 89-91, che rappresenta una delle poche eccezioni all’ortodossia dominante secondo cul il risparmio è necessariamente investito). La classe capitalistica ha la missione storica di promuovere il progresso economico e sociale, ma da una certa fase in poi essa viene meno al suo compito e finisce per rappresentare il principale ostacolo all’ulteriore dispiegarsi delle forze produttive e sociali.

Tuttavia, detto ciò, emergono immediatamente due differenze significative fra Marx e Keynes. Innanzi tutto Marx, sbagliando, anticipò di molto rispetto a Keynes la fine della fase per così dire «positiva» del capitalismo. Inoltre, e soprattutto, ciò che distingue Marx da Keynes è la posizione concernente gli esiti che la fine della fase «dinamica» del capitalismo deve avere. Per Marx, l’esito storico “obbligato” è una rivoluzione che condurra la società verso il comunismo, cioè la piena negazione del capitalismo. Keynes, per contro, non dimostro alcuna simpatia nè per la rivoluzione nè tanto meno per il comunismo. La sua consapevolezza che il sistema sociale ed economico fosse entrato in una fase di crisi, e il timore che questa potesse sfociare in una rivoluzione, si tradusse in un impegno costante, sia a livello teorico che politico, alla ricerca di soluzioni «riformiste» per risolvere la crisi conservando allo stesso tempo i caratteri essenzialidella società borghese liberale. È qui evidentemente impossibile sviluppare ulteriormente il confronto fra Marx e Keynes. (Per un esarne più approfondito del rapporto fra Marx e Keynes sul piano analitico, si veda Sardoni 1987.)

Note

1 In Smith, e in tutta l’economia politica classica, risparmio e accumulazione sono attività proprie della classe capitalistica. I lavoratori non sono in grado di risparmiare in quanto il loro reddito è sostanzialmente al livello di sussistenza e i proprietari terrieri tendono a consumare improduttivamente i loro redditi.

2 «In verità, in quegli sventurati paesi, in cui gli uomini vivono continuamente sotto il timore della violenza di coloro che comandano, essi spesso seppelliscono o nascondono gran parte della loro scorta, per averla sempre a portata di mano per trasportarla in qualche luogo sicuro, in caso che siano minacciati da uno di quei disastri, ai quali essi si ritengono in ogni tempo esposti» (Smith 1776, pp. 253). Il passo citato è seguito da alcune osservazioni di Smith su paesi come la Turchia, non ancora entrati nella fase storica del capitalismo.

3 Keynes considerò Malthus un suo predecessore nel tentativo di affermare una teoria della domanda effettiva in contrapposizione all’ortodossia dominante. Tuttavia è probabile che Keynes abbia sopravvalutato il carattere innovativo di Malthus il quale, non abbandonando mai l’idea che tutto il risparmio è investito, si trovò nell’impossibilità di provare l’esistenza di situazioni in cui la domanda aggregata è insufficiente rispetto all’offerta aggregata. Su ciò cfr., per es., Sardoni 1987, pp. 13-25.

4 Per semplicità, supponiamo che la domanda aggregata sia costituita esclusivamente di beni di consumo (C) e di beni di investimento (I).

5 «L’Europa era socialmente ed economicamente organizzata in modo da permettere la massima accumulazione di capitale. Mentre vi era un certo continuo miglioramento nelle condizioni quotidiane di vita della massa della popolazione, la società era organizzata in guisa che una gran parte del reddito di nuova formazione veniva a cadere sotto il controllo della classe che era meno incline a consumarlo» (Keynes 1919, p. 34).

6 «[L]e classi lavoratrici accettavano, per ignoranza o per impotenza, o erano costrette, persuase o indotte dal costume, dalla convenzione o dall’autorità o dal ben regolato ordine sociale, ad accettare una situazione per la quale esse potevano chiamare propria una ben piccola parte della torta che esse stesse e la natura e i capitalisti avevano cooperato a Produrre» (Keynes 1919, p. 35).

7 Ciò implica anche che l’interesse non possa considerarsi la remunerazione del risparmio o dell’attesa. «Se un uomo tesaurizza i suoi risparmi in denaro, non percepisce alcun interesse, benché risparmi esattamente tanto quanto prima» (Keynes 1936, p. 146).

8 Il risparmio non è altro che un flusso incrementale dello stock di ricchezza.

9 Detenere ricchezza sotto forma di attività finanziarie equivale a un possesso indiretto di beni capitali che dà diritto a percepire un rendimento.

10 Incertezza che, per Keynes, è destinata a restare intrattabile con gli strumenti della logica ordinaria o del calcolo delle probabilità: Con l’uso della nozione di conoscenza “incerta” […] non intendo semplicemente distinguere ciò che è noto per certo da ciò che è solo probabile. Il gioco della roulette non è soggetto, in questo senso, a incertezza […] Il senso in cui usa il termine è quello secondo cui la possibilità di una guerra in Europa, il prezzo del rame e il tasso d’interesse da qui a venti anni, l’obsolescenza di una nuova invenzione o la situazione dei proprietari privati di ricchezza nel sistema sociale del 1970 sono incerti. Su tali faccende non esiste base scientifica su cui determinare una qualsiasi probabilità calcolabile» (KCW, vol. XIV, pp. 113-4).

11 Viene fatta l’ipotesi semplificativa che l’elasticità delle funzioni di offerta nei due settori sia uguale. Un effetto riallocativo analogo si avrebbe anche quando cresce la propensione del sistema a risparmiare e tutto il risparmio si converte in investimento: la diminuzione di produzione e occupazione nel settore dei beni di consumo è compensata dall’aumento di produzione e occupazione nel settore dei beni capitali, cosicché produzione e occupazione aggregate restano invariate.

12 Un motivo per cui Keynes, nella General Theory, può aver deciso di considerare esogena l’offerta di moneta potrebbe essere di ordine «tattico»: considerando data l’offerta di moneta e mostrando che il livello generale dei prezzi tuttavia varia, Keynes potrebbe aver ritenuto di assestare un colpo a danno della teoria quantitativa della moneta accettata dal suoi antagonisti. Tuttavia questa scelta «tattica» di Keynes si è ben presto dimostrata un’arma a doppio taglio, rendendo buon gioco al contrattacco monetarista. Su questi argomenti, v. Kaldor 1983 e Harcourt-Sardoni 1994.

13 Gli articoli più significativi a questo riguardo sono: Alternative theories of the rate of interest (KCW, vol. XIV, pp. 201-15) e The «ex ante» theory of the rate of interest (KCW, vol. XIV, pp. 215-23), entrambi del 1937.

14 Stiamo assumendo che non esiste un settore pubblico. Se quest’ultimo fosse presente, l’acquisto di titoli potrebbe anche essere destinato al finanziamento della spesa pubblica in deficit.

15 Il quadro è in realtà più complesso. Una bassa preferenza per la liquidità determina un’elevata domanda di titoli e un incremento del loro prezzo (una diminuzione del tasso d’interesse) che può stimolare le imprese a effettuare investimenti poiché le condizioni di finanziamento sono più favorevoli. Tuttavia, per Keynes, un basso tasso d’interesse è solo uno dei fattori che influenzano le decisioni d’investimento e, quindi, non è detto che esso sia sufficiente a indurre le imprese a investire.

16 Che significa una bassa propensione a trasformare i depositi in prestiti alle imprese.

Claudio Sardoni (ordinario di Economia, Facoltà di scienze politiche Università di Roma “La Sapienza”.)

L’economia oltre l’economia

Articolo ripreso da http://www.sbilanciamoci.info. (link originale:http://www.sbilanciamoci.info/Sezioni/globi/L-economia-oltre-l-economia-2643)

Con la bancarotta del mainstream tornano i giganti del passato, da Marx a Keynes: sulle loro spalle possiamo camminare ma non accomodarci

La crisi che s ta colpendo l’intero globo fa sorgere in molti ambienti, anche assai diversi fra loro, domande sulla validità della teoria economica. Development, una rivista multidisciplinare lontana dal mainstream dominante nell’accademia e nelle istituzioni economiche, sta per fare uscire un numero speciale dedicato alla questione se non sia tempo di andare “beyond economics”. The Economist, sempre decisamente a favore del liberismo economico e politico, dedica l’editoriale e due altri articoli del numero del 18 luglio alla crisi della teoria economica. A dispetto di quanto teorizzato e assicurato da molti economisti anche nel recente passato, l’economia mondiale è precipitata nella crisi più grave dagli anni ’30 della Grande Depressione. Il continuo processo di deregolamentazione, liberalizzazione e assottigliamento degli interventi pubblici non ha prodotto quello che la teoria diceva. La fede incondizionata dell’economia nel mercato e nelle sue capacità autoregolative è stata violentemente messa in crisi dalla realtà. Non è quindi il caso di andare al di là dell’economia e affidarsi ad altri strumenti per comprendere quello che avviene e come uscire dalla crisi?

ta colpendo l’intero globo fa sorgere in molti ambienti, anche assai diversi fra loro, domande sulla validità della teoria economica. Development, una rivista multidisciplinare lontana dal mainstream dominante nell’accademia e nelle istituzioni economiche, sta per fare uscire un numero speciale dedicato alla questione se non sia tempo di andare “beyond economics”. The Economist, sempre decisamente a favore del liberismo economico e politico, dedica l’editoriale e due altri articoli del numero del 18 luglio alla crisi della teoria economica. A dispetto di quanto teorizzato e assicurato da molti economisti anche nel recente passato, l’economia mondiale è precipitata nella crisi più grave dagli anni ’30 della Grande Depressione. Il continuo processo di deregolamentazione, liberalizzazione e assottigliamento degli interventi pubblici non ha prodotto quello che la teoria diceva. La fede incondizionata dell’economia nel mercato e nelle sue capacità autoregolative è stata violentemente messa in crisi dalla realtà. Non è quindi il caso di andare al di là dell’economia e affidarsi ad altri strumenti per comprendere quello che avviene e come uscire dalla crisi?

Ma che cos’è l’economia? È davvero possibile pensare questa disciplina come un corpo monolitico che condivide metodi, analisi e ideologie? La risposta da dare è decisamente negativa e per dimostrarlo si possono richiamare i contributi di tre economisti che non sono assimilabili al mainstream attuale e che offrono importanti indicazioni per la comprensione della reale dinamica delle economie di mercato e delle loro inerenti contraddizioni. Sono tre economisti che appartengono al passato più o meno recente: Marx (1818-1883), Keynes (1883-1946) e Minsky (1919-1996).

Marx analizza il modo in cui l’ineliminabile conflitto distributivo tra redditi da capitale e redditi da lavoro spiega in ultima analisi le crisi che periodicamente colpiscono le economie di mercato. Keynes mostra come le economie capitalistiche possano precipitare in una trappola di persistente stagnazione, o semi-stagnazione, da cui è difficile uscire se non grazie a significativi interventi pubblici di diverso tipo e natura. Minsky, infine, analizza il funzionamento di complessi e sofisticati mercati finanziari e mostra come le economie di mercato siano periodicamente attraversate da fasi di grande ottimismo che portano a esposizioni debitorie non sostenibili e il conseguente insorgere di crisi. Il patrimonio analitico e teorico lasciatoci da questi economisti, così come da altri, non dovrebbe essere sottovalutato, né tantomeno dimenticato.

Questi economisti sono stati largamente ignorati dall’economia mainstream per molto tempo. Oggi, nel mezzo dell’attuale crisi, alcuni cominciano, seppur timidamente, a rifarsi ai loro contributi per tentare di meglio comprendere gli eventi correnti e trovare soluzioni che non siano la semplice fede nelle capacità taumaturgiche del mercato. Chi, fuori dal mainstream, ha sempre richiamato l’importanza di questi economisti oggi va giustamente orgoglioso di quanto si sta verificando.

Questo però non può giustificare alcun tipo di compiacimento. Va bene richiamare i “giganti” del passato e trarre ispirazione dai loro contributi, ma sarebbe errato pensare che il semplice studio delle loro opere e la diffusione del loro pensiero siano sufficienti per far fronte alla crisi attuale e per condurre efficacemente un dibattito critico con il mainstream. Al contrario, è necessario un grande impegno innovativo e creativo per far fronte ai problemi di oggi, che non si può pensare siano immutati rispetto a quelli considerati da Marx, Keynes o perfino Minsky. Come diceva proprio Marx, la storia non si ripete mai due volte.

La semplice enumerazione di alcuni dei pressanti problemi odierni ci dà un’idea di ciò. Il ruolo delle nuove grandi economie emergenti (Cina, India, Brasile), la natura pervasiva dei problemi ambientali e climatici, i problemi di genere sia nel mondo ricco che in quello povero sono tutte questioni su cui gli economisti del passato hanno poco da offrirci. Per affrontare questi e altri problemi ci si può “sedere sulle spalle dei giganti”, ma per andare più lontano e non semplicemente per una comoda passeggiata disquisendo sulla loro grandezza.

Claudio Sardoni (ordinario di Economia, Facoltà di scienze politiche Università di Roma “La Sapienza”.)